リスクアセスメントで化学物質のリスクを見積り!実施手順を解説

「リスクアセスメントは事業者の義務とは知っているけれど、どうすればよいのかわからない…。」とお困りではありませんか?

化学物質による労働災害を防ぐためには、まず職場にあるリスクを見積り、適切な対策を取ることが大切であり、その第一歩となるのがリスクアセスメントの実施です。

本記事では『化学物質管理者講習テキスト』の第6章に基づき、化学物質のリスクアセスメントについて、実施しなければならない理由や実施手順をわかりやすく解説しています。

目次

リスクアセスメントとは?

リスクアセスメントとは、化学物質等による危険性や有害性の調査のことです。

事業場にある危険性や有害性を特定して、リスクの見積りを行い、優先度を設定した上で、リスク低減対策を決定・実施するまでの一連の手順のことを指します。

リスクアセスメントの対象は、化学物質だけではなく、作業方法や設備など従業員の就業に係わるすべての物が対象です。

化学物質の危険性や有害性にのみ着目するのではなく、従業員の健康を守るための策であると覚えておきましょう。

リスクアセスメントを実施しなければならない理由

労働安全衛生法では、業種や事業規模を問わず、特定の化学物質を製造・取り扱う事業場を対象として、リスクアセスメントが義務付けられています。

適切なリスクアセスメントを実施していなければ、法令違反となる可能性もあるので、確実に実施しなければなりません。

化学物質に関する労働災害が起こると、従業員の健康被害を引き起こすだけではなく、企業の社会的信用を失うきっかけにもなります。

従業員が健康な状態で安心して働ける環境を作るためにも、リスクアセスメントの実施は必要不可欠です。

リスクアセスメントの対象物質

リスクアセスメントは、ラベル表示・SDS交付が義務付けられている化学物質を対象として実施しなければなりません。

2024年4月に労働安全衛生法が改正されて、対象物質の数は以前の674種類から大幅に増えており、2026年には約2,900種類に増加する見込みです。

リスクアセスメントの対象物質は、GHS分類によって危険性や有害性が確認されたものが対象となっています。

ただし、世の中にある化学物質の数は70,000種類以上あると言われており、対象物質でなくても自主的にリスクアセスメントを行うことが望ましいでしょう。

リスクアセスメントの実施手順

リスクアセスメントの実施手順は以下の通りです。

- 化学物質などによる危険性または有害性の特定

- 特定された危険性または有害性によるリスクの見積り

- リスクの見積りに基づくリスク低減措置の内容の検討

- リスク低減措置の実施

- リスクアセスメント結果の従業員への周知、記録

それぞれの詳細を確認していきましょう。

STEP1:化学物質などによる危険性または有害性の特定

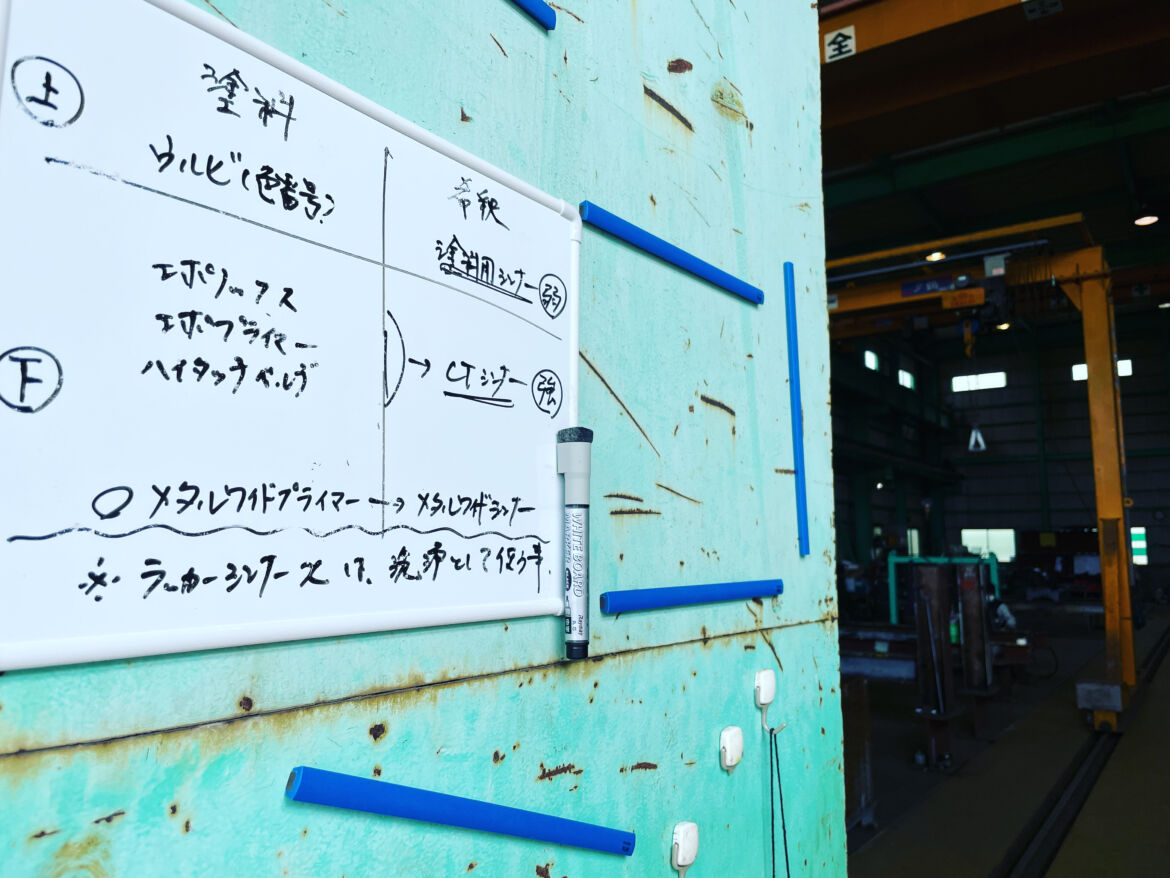

まずは事業場で使用している化学物質を特定するために、塗料などに添付されているSDS(安全データシート)を集めましょう。

SDSには「組織及び成分情報」という欄があり、製品に含まれている化学物質を特定できます。

該当する化学物質がリスクアセスメントの対象物質かどうかの確認は、以下の厚生労働省のサイトで、物質名やCAS番号を検索することで確認が可能です。

参考:厚生労働省 職場のあんぜんサイト「表示・通知対象物質の一覧・検索」

STEP2:特定された危険性または有害性によるリスクの見積り

職場で使用している化学物質が特定できた後は、以下の方法で危険性・有害性によるリスクの見積りを行いましょう。

- CREATE-SIMPLEなどの支援ツールを使う

- 作業環境測定や個人ばく露測定などで測定を行う

- 外部の専門業者にリスクの見積りの代行を依頼する

リスク積算の支援ツールではCREATE-SIMPLE(クリエイト・シンプル)が有名です。

必要事項を入力していくことで比較的簡単にリスクの見積りができます。

参考:厚生労働省 職場のあんぜんサイト「CREATE-SIMPLE」

ただし、取り扱う化学物質の数が多ければ入力の工数だけでも莫大になるため、中小企業など工数が限られている事業場では対応が難しい場合も多いでしょう。

そんな時は外部の専門業者にリスクの積算を依頼するのも1つの方法です。

参考:ミドリ商会 商品ページ「リスクアセスメント代行パッケージ」

STEP3:リスクの見積りに基づくリスク低減措置の内容の検討

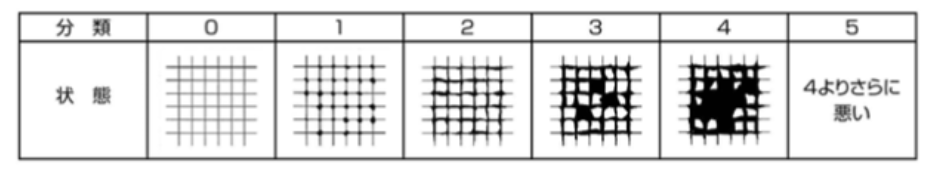

続いてリスクの見積り結果に基づき、以下のとおりリスクレベルの評価を行います。

- レベルⅠ:些細なリスク

- レベルⅡ:許容可能なリスク

- レベルⅢ:中程度のリスク

- レベルⅣ:大きなリスク

化学物質を使用する以上、リスクはゼロになりません。そのため、常にリスクレベルの高いものから順番にリスク低減措置を検討していくことが大切です。

仮にリスクレベルⅣに該当している場合は直ちに解決する必要がありますので、スピード感のある対応が必要となります。

リスク低減措置を検討する順番は以下のとおりです。

- 本質安全対策:化学物質の使用中止または有害性の低いものへの代替

- 工学的対策:局所排気装置の設置など

- 管理的対策:作業手順の改善、マニュアルの整備、教育訓練の実施など

- 保護具の着用:マスクや保護手袋の着用

リスクレベルに応じて適切なリスク低減措置を検討することが重要となります。

STEP4:リスク低減措置の実施

検討の上決定したリスク低減措置を実行に移します。必要に応じてSTEP2のリスクの見積りを再度行い、リスクが低減したか確認しましょう。

仮にリスクレベルがまだ高い状態であれば、追加のリスク低減措置を講じる必要があります。

STEP5:リスクアセスメント結果の従業員への周知、記録

リスクアセスメントを行った後は、以下の内容を従業員に周知することが必要です。

- リスクアセスメントを行った化学物質の名称

- 対象業務の内容

- リスクアセスメントの結果(特定した危険性・有害性、見積もったリスク)

- 実施するリスク低減措置の内容

周知の方法は見やすい場所に掲示する他に、書面や電子データの確認でも問題ありません。

可能であれば結果を周知する際に、化学物質の危険性や有害性について社内で安全教育を実施することが望ましいでしょう。

リスクアセスメントはミドリ商会で代行できます!

リスクアセスメントは職場の安全と従業員の健康を守るために必須ですが、対象となる化学物質が年々増えていることもあり、実施する工数が取れないという事業所も多いと思います。

もしリスクアセスメントの実施にお困りであれば、外部の専門機関に委託するのも選択肢の1つです。

ミドリ商会では『リスクアセスメント代行パッケージ』と呼ばれるサービスを提供しています。

リスクアセスメントの実施から、リスク低減措置のご提案、従業員の周知までワンストップで対応可能です。

気になる方はお気軽にお問い合わせください。