化学物質による災害を防ぐためにはラベルとSDSでの情報伝達が必要不可欠!

「化学物質のラベルやSDSって何が書いてあるのかよくわからない。」と思ったことはありませんか?

化学物質のラベルやSDSは、化学物質による災害を防ぐために最も重要な役割を担っています。

本記事では厚生労働省が発行する『化学物質管理者講習テキスト』の第4章に基づき、化学物質による災害を防ぐために大切なラベルやSDSの詳細についてわかりやすく解説しています。

目次

化学物質による災害を防ぐためには情報伝達が大切

化学物質による労働災害のうち8割は、特化則や有機則の規制対象以外の物質で起こっています。

※GHS分類で危険性や有害性があるとされる物質は数万種類もあり、特定の化学物質のみ管理する「個別規制管理」では労働災害は防ぎきれないのが実状です。

日本の化学物質管理はリスクアセスメントを軸とした「自律的な管理」に移行していっており、化学物質を扱う事業者は自社での労働災害を防ぐための対策を講じる必要があります。

化学物質による災害を防ぐ一番のポイントは情報伝達です。

危険性や有害性を従業員にわかりやすく伝えるだけでも、災害発生率が格段に下がります。

※GHSとは化学品の分類および表示に関する世界調和システムのことで、化学物質の危険有害性を世界的に統一された基準に従って分類すること

化学物質の危険性と有害性を伝達する手段

化学物質の危険性と有害性を伝達する代表的な手段は以下の2つです。

- ラベル

- 安全データシート(SDS)

それぞれの特徴を確認していきましょう。

ラベル

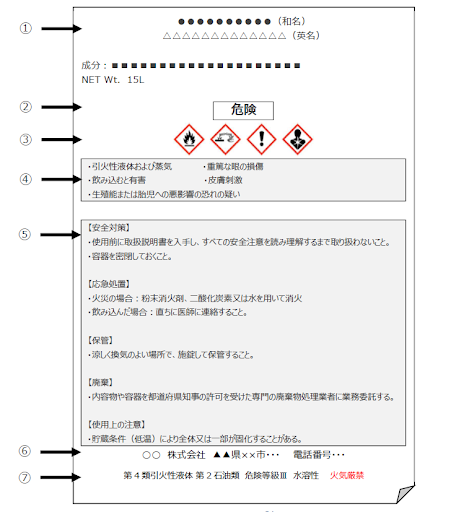

画像引用:厚生労働省『化学物質管理者講習テキスト』図4.1より

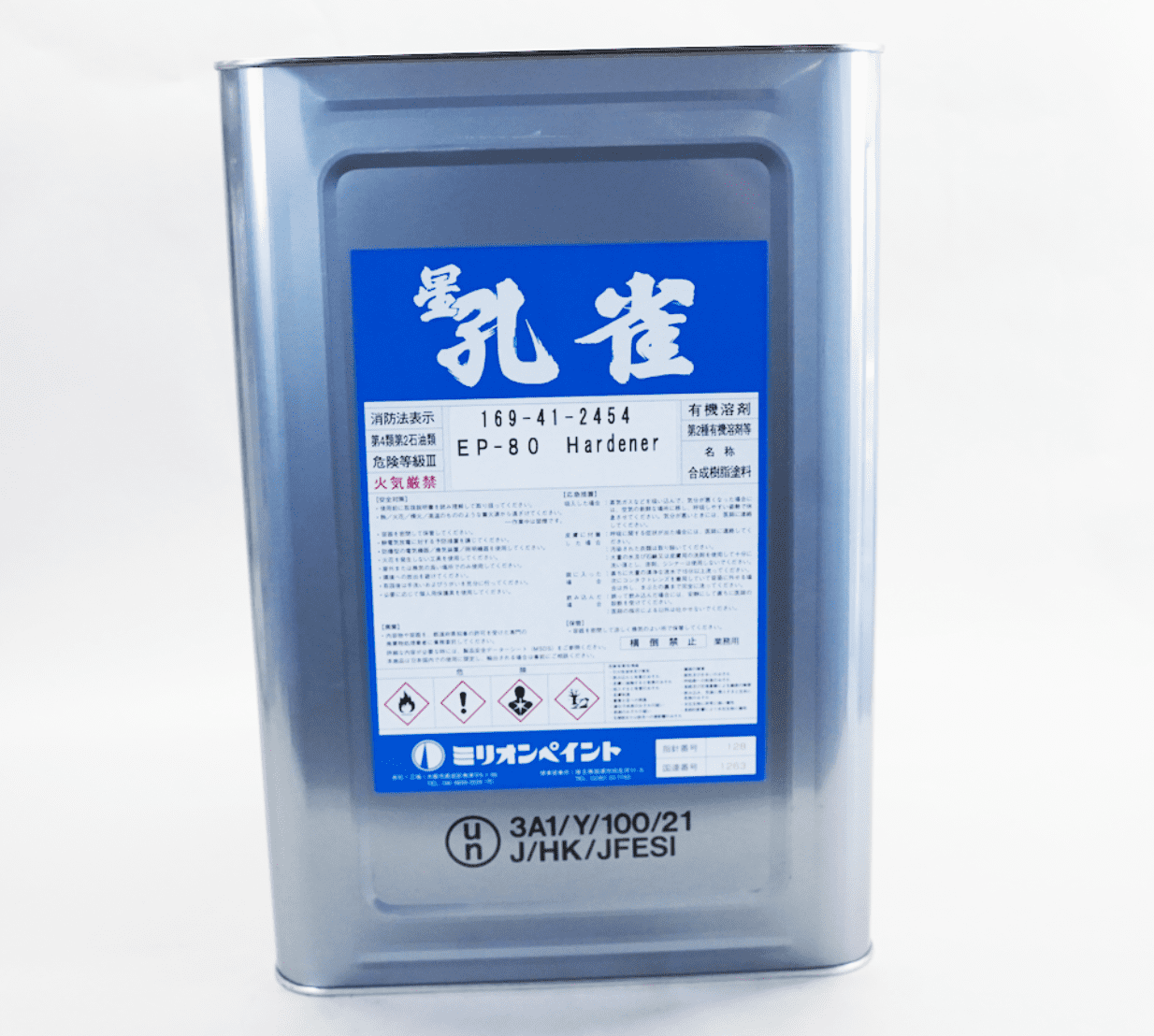

ラベルは化学物質や混合物の容器や包装に貼り付けられる表示のことで、危険性や有害性に関する情報を視覚的に伝えるものです。

上の画像のとおり、以下7項目が記載されています。

- 製品の特定名

- 注意喚起語

- 絵表示(ピクトグラム)

- 危険有害性情報

- 注意書き

- 供給者

- 補足情報

この7項目の中で最も重要なのが4.危険有害性情報です。

当該の化学物質に関する危険性や有害性が網羅されており、危険有害性情報が決定されることで、その他の注意喚起語や絵表示、注意書きなどが自動的に決定されます。

ただし、危険有害性情報は現在のGHSのデータに基づいており、データのない危険性や有害性は反映されていません。

化学物質には未知の危険性や有害性がある可能性もあると理解しておくことが大切です。

SDS(安全データシート)

SDS(Safety Data Sheet、安全データシート)は、ラベルに記載された情報の詳細や背景について記載した書類です。

SDSはGHSに基づいて作成され、以下の16項目が記載されています。

- 製品名と供給者の情報

- 危険有害性の要約

- 成分・組成情報

- 応急措置

- 火災時の措置

- 漏出時の措置

- 取り扱いと保管方法

- ばく露防止・保護具

- 物理的・化学的性質

- 安定性・反応性

- 有害性情報

- 環境影響情報

- 廃棄に関する注意事項

- 輸送上の注意事項

- 適用法令

- その他の情報

SDSはラベルに記載されている内容をより詳細に伝えるものですので、多くの項目から構成されています。

内容もかなり専門的なため、すべてを理解することは難しいですが、危険性・有害性の詳細情報、事故時の対応、必要な保護具などの重要事項はピックアップして、従業員に周知することが大切です。

化学物質による健康障害について

化学物質による健康障害には、大きく以下3つがあります。

- 急性毒性

1回もしくは短期間に化学物質をばく露することによって起こる健康障害。

高濃度の有機溶剤を吸入した場合の窒息や意識消失が当てはまる。

- 皮膚または粘膜(眼、呼吸器、消化器)への接触

化学物質に直接触れることで起こる健康障害。

- 慢性毒性

長期にわたって化学物質にばく露することによって起こる健康障害。

手足のしびれなどの神経障害や発がんなどが当てはまる。

いずれもラベルやSDSに記載されています。

化学物質による健康障害のメカニズムを知った上で従業員に伝達することで、労働災害を防ぐことに役立ちます。

GHSによる危険性・有害性の分類

GHSによる危険性・有害性は以下3つです。

- 物理化学的危険:爆発、引火や自然発火など物理的な危険性

- 健康有害性:急性毒性、皮膚腐食性、発がん性など人体への有害性

- 環境有害性:水生環境やオゾン層など環境への有害性

それぞれ「区分」と「タイプ」があり、「区分」は数字が小さい方が、「タイプ」はAに近いほど重大性が大きくなります。

化学物質のGHS分類結果の最新版入手が大切

化学物質はGHS分類に基づき、危険性や有害性がラベルやSDSに落とし込まれるようになっています。

日本でも化学物質管理が進んでいる欧州でも、同一の化学物質のGHS分類結果が見直しされて、変更されることもあるので、最新版を入手することが大切です。

危険性や有害性は新しい知見が出てくることもあり、その都度GHS分類結果が更新されます。

またGHS自体の判定基準が変わることもあるので、定期的に最新版が更新されていないか確認するようにしましょう。

日本では厚生労働省、経済産業省、環境省の3省がGHS分類を実施して、分類結果をNITE(独立行政法人 製品評価技術基盤機構)で公表しています。

NITEが公表している分類ツールNITE-Gmiccs(ナイト-ジーミックス)は最新のGHS分類結果が搭載されるシステムになっているため、最新情報に基づいたGHS分類を確認する際は利用してみましょう。

参考:独立行政法人 製品評価技術基盤機構 NITE-Gmiccs(ナイト-ジーミックス)

リスクアセスメントならミドリ商会にお任せください!

化学物質管理は事業者が主体となって進める『自律的な管理』に移行しております。

ラベルやSDSを用いて、化学物質の危険性や有害性を従業員に周知することも『自律的な管理』の1つです。

まずは現場のリスクアセスメントを行い、使用する化学物質の種類や量を適切に把握する必要があります。

ミドリ商会では、専門業者でのリスクレベルの把握や報告書作成、従業員への周知を代行する『リスクアセスメント代行パッケージ』をリリースしました。

気になる方はお気軽にお問い合わせください。